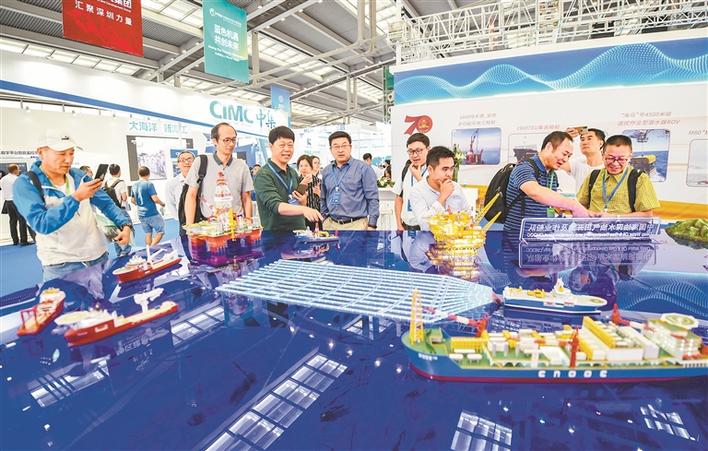

昨日,2019中国海洋经济博览会在深圳开幕。图为中国海油深水油气田开发及作业船队模型吸引众多市民参观。

10月15日,2019中国海洋经济博览会在深圳开幕。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发来贺信,向博览会的举办表示衷心的祝贺。

自然资源部党组书记、部长、国家自然资源总督察陆昊出席开幕式。广东省委副书记、省长马兴瑞,自然资源部党组成员、国家海洋局局长王宏,佛得角共和国工业、贸易与能源部部长亚历山大·蒙泰罗分别致辞。开幕式由深圳市委书记王伟中主持。

马兴瑞指出,广东海洋生产总值连续24年位居全国首位,已成为我国海洋经济发展的核心区之一。下一步,广东将认真落实中央关于建设海洋强国的部署要求,充分把握重大历史机遇,为建设海洋强国作出新贡献,并希望借助中国海洋经济博览会的平台,充分展示创新成果,在更广领域、更高层次上把握蓝色机遇、深化交流合作,携手共创海洋经济发展的美好未来。

王宏指出,习近平主席的贺信深刻阐释了海洋对人类社会生存和发展的重要意义,为发展海洋经济、建设海洋生态文明、构建海洋命运共同体提供了重要指引,给我们以巨大的鼓舞和鞭策。新中国成立70年来,中国面貌发生了翻天覆地的变化,在这一光辉历史进程中,海洋经济实现了跨越式发展。中国倡议坚持创新驱动,共推海洋经济高质量发展;坚持绿色发展,共建海洋生态文明;坚持合作共赢,共筑海洋命运共同体。

亚历山大·蒙泰罗表示,中国倡议的21世纪海上丝绸之路,对于发展世界蓝色经济、与沿海和岛屿国家合作构建海洋命运共同体,具有重要意义。海洋经济是佛得角发展战略的重要组成部分,在中国的支持下,圣文森特岛海洋经济特区正处于一个新的发展阶段,将为世界各地投资者提供安全、回报丰厚的投资机会。

自然资源部、广东省人民政府主要领导,佛得角、柬埔寨、塞舌尔、斯里兰卡、泰国等国家涉海管理部门领导,国际组织代表,国务院有关部门、各省区市的有关领导,高等院校、科研院所的专家、学者,国内外知名龙头企业代表,外国政府组团机构、驻华机构的代表,以及组委会邀请的各方面嘉宾共计650余人出席了开幕式。

中国海洋经济博览会被称为“中国海洋第一展”,是推进海洋新技术成果转化和产业化的重要功能平台,也是促进海洋经济国际合作的高端经贸平台。本届博览会以“蓝色机遇,共创未来”为主题,聚焦科技创新,举办系列论坛以及高端对话、成果发布、商务推介等配套活动,预计专业观众达2万人,共计21个国家和地区的455家企业和机构参展。

“2019中国海洋经济发展指数”发布

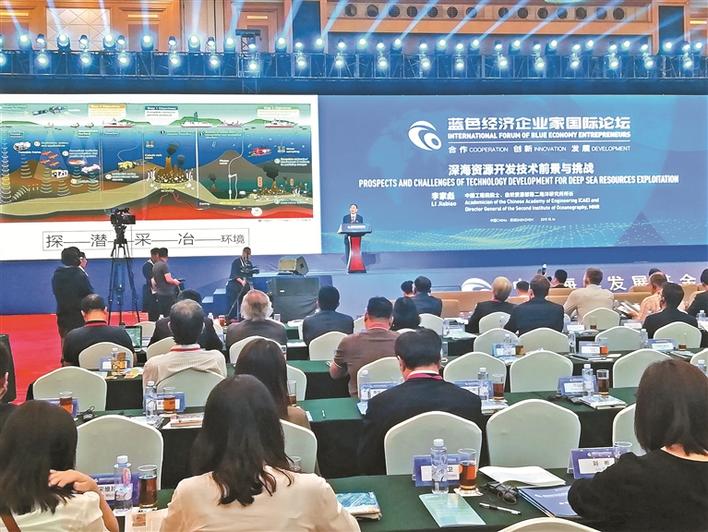

昨日,“蓝色经济企业家国际论坛”举办,并取得多项成果。

昨日,“蓝色经济企业家国际论坛”举办,并取得多项成果。论坛上,《中国海洋经济发展报告2019》《2019中国海洋经济发展指数》发布;“蓝色经济企业家国际联盟”成立;中国海洋发展基金会与太平洋岛国发展论坛签署蓝色经济和海洋空间规划合作谅解备忘录,牵手12个太平洋岛国建立“蓝色伙伴关系”。

自然资源部党组成员、国家海洋局局长王宏,广东省副省长许瑞生,柬埔寨环境部副部长杨·索帕拉,国际世界集团总裁姜·埃·瓦洛里,太平洋岛国发展论坛秘书长索洛·马拉,深圳市委常委、市政府党组成员杨洪等出席论坛并致辞。

该论坛由自然资源部指导,中国海洋发展基金会主办,以“合作·创新·发展”为主题,聚焦大力拓展蓝色经济空间,科学开发利用海洋资源,有效保护海洋生态环境,推动海洋经济高质量发展的技术装备、实施路径、政策措施等。论坛吸引了来自佛得角、柬埔寨、泰国和太平洋岛国发展论坛等国家和国际机构的积极参与。150多家海洋油气、港口运输、工程装备等领域的中外企业代表和专家学者共380余人齐聚一堂,共商蓝色经济发展大计。

王宏表示,2018年,中国海洋经济总产值已达8.3万亿元人民币,占国内生产总值的9.3%,提供了近3700万个就业岗位。海洋经济已形成门类齐全、独立完整的产业体系,随着新一轮科技革命和产业变革正在全球范围内兴起,海洋领域的新技术、新产业、新业态不断涌现。他表示,应搭建全球蓝色经济交流合作的平台,携手为推动蓝色经济发展多做实事,并提出“深度参与区域发展战略,积极构建蓝色伙伴关系,合作提高海洋创新能力”三点建议。

自然资源部总工程师张占海在论坛上发布了《中国海洋经济发展报告2019》。报告显示,当前我国海洋经济正在经历从高速发展到高质量发展的转变,海洋经济转型升级持续稳定;在国家创新驱动战略和科技兴海战略的指引下,中国海洋科技在深水、绿色、安全的海洋高技术领域发展迅速,在推动海洋经济转型升级过程中急需的核心技术和关键共性技术方面取得了突破。

国家海洋信息中心主任何广顺发布了《2019中国海洋经济发展指数》。该指数体现了中国近年来在海洋方面的投入和产出的快速增长。2018年重点监测的海洋科研机构中的研究与试验发展经费比上年增长19.2%,专利授权数量超过3700件;海洋生态环境状况进一步改善,2018年各类直排海污染源排放总量持续下降,符合第一类海水水质标准的海域面积占管辖海域的比重增加至96.3%。

论坛上,中国海洋发展基金会理事长孙志辉宣布“蓝色经济国际联盟”成立。该联盟是由中外海洋领域的知名企业、企业家和海洋科研院所、知名专家自愿参加并组成的国际性、综合性、非营利性、非法人的蓝色伙伴关系合作平台,由中国海洋发展基金会、中国交建、中国海油、康士伯等10多家中外企业联合发起,旨在搭建海洋企业、科研院所的交流、合作、共享平台,打造蓝色经济伙伴关系,以可持续的方式科学开发海洋资源,推动蓝色经济的高质量发展,建设海洋命运共同体。据悉,联盟发起后,得到了中外企业积极响应,截至目前已有近170多家中外企业报名参加联盟。

论坛上,盐田港集团有限公司董事长孙波以“打造海洋产业发展赋能平台,推动深圳全球海洋中心城市建设”为题,深入分析了深圳建设全球海洋中心城市的优势和不足。他认为,深圳具备较强的国际城市吸引力与竞争力,区位优势明显、科技创新力突出、体制机制创新、营商环境较佳、港口物流发展较好,具备建设国际航运中心硬实力;同时,船舶业及航运服务业等软实力亟待发展,海洋金融与法律等海洋高端服务相对薄弱,海洋科技及相关产业有待进一步拓展提升。“深圳要实施创新驱动战略,建设现代海洋产业体系;要合作共赢,推动成立海洋产业联盟;要聚资源、搭平台,培育完善海洋产业链;应加大海洋金融支持力度,大力提升海洋科技研发能力,推动海洋类高校、创新型涉海科研机构落户深圳。”孙波说。

粤港澳海洋合作发展论坛:《广东海洋70年》(画册)和《广东省海洋经济地图》亮相

昨日,中国海洋经济博览会粤港澳海洋合作发展论坛在深圳举行,著名经济学家、行业大咖及专家集聚一堂,探讨粤港澳海洋合作发展的新思路、新策略、新路径,积极为粤港澳大湾区的海洋发展建言献策,推动粤港澳大湾区海洋经济高质量发展。自然资源部党组成员、国家海洋局局长王宏,深圳市委常委、常务副市长刘庆生出席活动。

本次论坛由广东省自然资源厅和广东省人民政府港澳事务办公室指导,广东省海洋发展规划研究中心、深圳市科学技术协会、广东海丝研究院、广东海洋协会、香港船东会、澳门海洋学会等共同主办。论坛围绕“拓展蓝色经济空间 共建国际一流湾区”主题,邀请了著名经济学家、院士专家及企业代表作专题报告。

王宏指出,推进粤港澳大湾区建设,是新时代推动形成全面开放新格局的重大举措,也是推动“一国两制”事业发展的新实践。粤港澳大湾区拥有丰富的海洋资源,是引领中国海洋经济高质量发展的最重要区域之一,也是我国海洋经济开放合作的重要先行区。各方要携手同行、深化合作,加快推进构建互利共赢的大湾区现代海洋产业体系,建立互信互惠的大湾区海洋交流合作平台,打造宜居宜业宜游的大湾区海洋生态圈,把粤港澳大湾区打造成为高质量发展的典范。

本次论坛上,广东省自然资源厅发布了《广东海洋70年》(画册)和《广东省海洋经济地图》两项成果。

《广东海洋70年》(画册)分为关心海洋、认识海洋、经略海洋三部分,含图片、图表200多幅和大量珍贵的历史照片,对中华人民共和国成立70年以来广东海洋工作进行全方位的回顾与总结。画册内容翔实,历史脉络清晰,重点突出,生动勾勒出广东海洋事业发展的全貌,充分展现了广东海洋之美,是广东海洋工作的珍贵记忆与厚重记录。

《广东省海洋经济地图》分为资源篇、成就篇、战略篇、奋斗篇和筑梦篇五部分,含地图75幅,图片、图表216幅,主要展示党的十八大以来广东海洋工作部署和海洋经济发展成就。地图通篇围绕广东深入贯彻习近平总书记关于海洋强国战略重要论述,紧扣海洋经济高质量发展这一主线,以丰富的图表表达、简明的数据展示、合理的空间布局,突出展示了广东海洋事业发展的成就,描绘了全面建设海洋强省美好蓝图。

中国海水资源利用论坛:深圳应打造海水淡化和综合运用的示范性工程

海水淡化水作为生活饮用水安全吗?国内外海水淡化技术有哪些?海水综合利用关键技术达到何种程度?在昨日举行的2019中国海水资源利用论坛上,来自全球的政府部门负责人、专家学者、企业代表,围绕“海水资源利用技术产业现状与展望”主题,对当前社会大众所关注的海水淡化成本、淡化水饮用安全等热点问题进行了分析。

海水资源利用是海洋战略性新兴产业,是淡水资源以及陆地矿产资源的重要补充和战略储备,对保障沿海地区水安全、推动海洋经济高质量发展具有重要意义。记者从论坛上获悉,截至2017年底,我国已建成海水淡化工程136个,产水规模约为118.9万吨/日。当前国内海水淡化主要采用反渗透和低温多效蒸馏。截至目前,我国已建低温多效蒸馏海水淡化(MED)工程累计产能51.9万吨/日。

自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所副所长阮国岭指出,海水淡化是一个不断创新的过程。近些年,我国在海水淡化领域进步很大,是国际海水淡化与综合运用第一梯队的重要成员。但是我国海水淡化运用规模在全球占比较低,后续有待提升,未来需要进一步加大基础研究、加大淡水技术对供水安全的贡献率。他认为,在海水资源利用方面,深圳可以充分发挥和利用自身的资源、营商环境、区位等多重优势进行更多尝试,鼓励海水淡化产业的发展,加快产业融合,打造出海水淡化和综合运用的示范性工程。

海洋装备高质量发展论坛:中国海洋装备产业需向高端转型

发展海洋经济,没有装备制造如同无米之炊。海博会昨日举行海洋装备高质量发展论坛,来自中国船舶行业协会、中科院深海科学与工程研究所、中集海工、SBM、意大利船级社、Norwegian Innovation Research Centre、Bassoe Technology AB等的100多位中外资深人士与会论道,围绕产业趋势和发展路径展开头脑风暴。

中国船舶工业协会秘书长金鹏指出,海洋工程装备制造业是中国实施海洋强国战略的重要基础和支撑,目前我国海工设备综合性、系统性、国产化的研发制造和产业化体系均不够完善,海洋装备产业产能总量大,但存在产能结构性过剩、制造水平有待提高等问题,向产业链高端发展迫在眉睫,产业升级转型亟待创新突破“天花板”。

招商局工业集团相关负责人、中集海工总工程师朱江等专家纷纷谈到,发展海洋经济,建设海洋强国,装备必须先行,中国是名副其实的海洋产业大国,为符合未来发展潮流,增加自身竞争优势,需要更开放的发展模式、更多的对外合作,朝着智能发展、高效发展、绿色发展的方向转型升级。

中科院深海科学与工程研究所副所长阳宁分析,大国之崛起,必然离不开耕海探洋。开发海洋经济很重要的一环是深海勘探,发掘海底丰富的资源,如石油天然气、深海矿床、多金属结核以及可燃冰等,这需要先进的深海探测装备,也意味着极富潜力的发展前景。

Bassoe Technology AB技术总监迈克尔·约翰逊、意大利船级社船舶部经理范德洪、SBM公司中国/新加坡执行董事总经理Bernard Van Leggelo等业界人士表示,从资源勘探到科技竞赛再到制造争先,一切归根结底是一个国家综合海洋实力的竞争,最根本的是对于海洋装备的较量。除了专业的远洋运输、海洋勘探,邮轮细分产业的兴起也值得重视,邮轮制造、邮轮运营、邮轮港口、配套服务均有市场“含金量”。

各方专家为深海科技创新建言献策

蓝色经济是全球经济未来的制高点,海洋产业是真正的“蓝海”,深圳有望扬帆领跑。海博会昨日举行深海科技创新发展论坛,汇聚各方专家学者剖析海洋产业建言献策,围绕海洋科技研发、海洋装备等热点领域碰撞智慧火花,现场签约打造深圳海洋科技和产业发展的智库平台。科技部原部长、中科院院士徐冠华,深圳市人大常委会副主任、市科协主席蒋宇扬等出席论坛。

深圳海洋事业发展全面提速

蒋宇扬表示,当前海洋科学发展两大领域是全球变化和深海开发。深海科技是海洋科技创新的制高点,与海洋开发主动权关系密切。深圳正大力建设全球海洋中心城市、加快发展海洋事业。深圳拥有1145平方公里的海域、逾260公里的海岸线,具有产业配套和直面深海的优势,正在发力深海科研以及科技成果转化。深圳将以建设中国特色社会主义先行示范区为契机,不断推动蓝色经济发展,不断打造更优异的海洋科技研发和产业营商环境,期待深圳的“蓝色朋友圈”点赞越来越多。

2018年深圳海洋经济总值约2327亿元,占全市GDP的9.6%。海洋经济已被列为深圳七大战略新兴产业之一。深圳市科协党组书记林祥现场透露,深圳市委市政府高度重视发展海洋经济,正在全面加快建设全球海洋中心城市,深圳的海洋事业发展在战略机遇期中全面提速。

深圳海洋新兴产业攥指成拳,已成为海洋经济发展的新亮点。记者现场采访获悉,深圳海洋新兴产业在海洋装备、海洋电子信息、海洋生物医药、海洋新能源、海洋金融等方面齐头并进创新发力,涌现出中广核、中集集团、招商重工、邦彦技术、云洲创新、汇川技术、海王生物等一大批细分领域龙头企业,处于海工装备、海洋新能源等细分产业链的顶端。统计显示,今年上半年深圳海洋新兴产业增加值同比增长6.7%,超过全市海洋产业总体增速。

海洋技术研发中心落户深圳

在论坛现场,清华大学深圳国际研究生院、中国科学院深海科学研究所揭牌成立“深圳海洋技术研发中心”。双方负责人均表示,看好深圳发展海洋事业的前景,该中心将致力于深海技术研究、创新成果转化、海洋人才培养,为深圳搭建海洋产业发展的合作交流平台,助力深圳建设全球海洋中心城市。

海洋科技亟待创新突破,海洋产业发展时不我待。徐冠华指出,全球沿海各国“蓝色圈地”运动愈演愈烈,油气与海底战略性资源竞争白热化,军民两用海洋环境保障体系建设迅速发展。海洋竞争的本质是国力博弈,谁占据海洋科技制高点,谁就占有竞争优势与先机,我国加快实施海洋强国战略十分必要。

我国海洋技术和产业发展成绩喜人,但必须正视不足,迎头赶上。徐冠华表示,在海洋产业方面,我国基本形成滨海旅游业、海洋交通运输业、海洋渔业和海洋工程建筑业四大支柱,海洋战略性新兴产业近年来增速保持在10%以上。但目前我国海洋核心技术装备80%-90%主要依赖进口。我国目前存在海洋安全保障能力不足、海洋生态环境情况严峻、海洋科技人才不足等问题,科技对海洋经济贡献率低。

国产海洋装备正在崛起

水下机器人位居全球前列、深海勇士潜水器世界瞩目、航空工业技术进入深海绽放光彩。论坛现场,来自中科院沈阳自动化研究所、航空工业等的多方代表分享了国产海洋装备的最新进展,海洋工程装备、海洋勘探科技的“中国力量”引发现场掌声阵阵。

“中国智造”的水下系列机器人遍布全球大洋、深海和极地。中科院沈阳自动化研究所副所长李硕表示,近10年来我国水下机器人呈现井喷式发展,深海勘探航程从百米跨入数千公里,工作时长从以小时计升级到半年。该所潜龙系列水下机器人实现了声学探测和光学探测,形成米级精度的跟踪和定位能力,完成逾百次深潜,海底工作约1800小时、累计航程近5000公里。水下滑翔机的工作深度可达7076米,此前海上工作累计超过2000天、累计航程超过5000公里,成功参与多次北极科考。

行业嘉宾探讨国际海洋经济合作前景

作为2019海博会重点配套论坛之一,由深圳市政府主办、深圳市贸促委承办的国际海洋经济合作发展论坛昨日举行,全球70多位政商学界权威人士及400多位海洋经济行业嘉宾围绕推动和促进全球海洋经济高质量发展进行了深入探讨。与会专家指出,未来需要把海洋经济相关的产业链、经济链和政策链、资本链进行深度融合,进一步加快海洋经济发展。副市长王立新出席。

新技术将创造更多价值

当前,“蓝色经济”已经成为一个跨界话题,既包括渔业、航运业,也涵盖了与航运相关的金融业、油气方面的产业发展。与会专家认为,在海洋经济的可持续发展中,以科技来推动海洋产业实现“颠覆”发展的机遇已经到来。

德国SAP中国区副总裁尹锦明认为,新技术能够显著推进产业的发展,例如,海洋产业中,海上风力发电和潮汐能都是非常热门的话题。“到目前为止,新能源在规模化上仍有提升空间,例如海上风力发电或者潮汐能仍受制于诸多因素,包括海洋环境、温度、湿度等,同时工程模块之间的协同数据非常多,建设成本高,难以保证工程建设的周期与质量,如果有了先进的大数据技术,就能很好地保障工程的准确性和高质量交付。”

新加坡海洋科技企业Alpha Ori技术首席商务官Sanjeev Namath表示,在海洋领域中,云计算和AI是非常适用的前沿技术。“对船厂和交通运输公司而言,整个行业的最新数据是非常重要的;而对船只终端来说,及时获得实时信息也能够对船只进行跟踪。”

深圳应率先探索海洋经济体制创新

凭借着强劲的科技创新水平,加上丰富的海洋资源,如今深圳被赋予了建设中国特色社会主义先行示范区、打造全球海洋中心城市的重要使命,这意味着深圳在海洋经济领域迎来了前所未有的发展机遇。

数据显示,2019年上半年深圳海洋生产总值达到1229亿元,同比增长6.3%,占GDP比重达10.1%。海工装备、海洋电子信息、海洋生物医药、海洋新能源、海洋金融等五大海洋新兴产业增加值同比增长6.7%,超过海洋产业总体增长速度。

“作为中国改革开放的前沿阵地,深圳创新水平高,创新思维多,应率先在海洋经济领域内进行一些新的体制探索。”中国船舶工业集团学科带头人何元安说。

未来需建立更多产业集群

如何更好挖掘海洋经济的潜力?目前,加快产、学、研融合发展,推动政府、产业、研究机构实现更好地整合被广泛认为是一条有效路径。何元安认为,加快海洋经济发展,需要把海洋经济相关的产业链、经济链和政策链、资本链进行深度融合。

“具体而言,首先要把实验室的成果加快转化,并通过一些单向技术成果的转移、转化,形成集成的、综合的解决方案,使其辐射面更广;其次要把一些单向的产品和产业集成起来,形成区域化的、与海洋经济相关的集群式产业,才能充分体现出集聚效应。”他认为,海洋经济是全方位合作的经济,应该采取“政府引导、企业主导、院所协同”的模式。

在尹锦明看来,人才是任何产业或企业发展的基础,而政府对于人才及企业的赋能力度也在逐年加大。“海洋产业的产业链很长,除了‘国家队’企业之外,也需要很多中小企业参与其中,如果能够将云计算、大数据赋能到中小企业,有利于推动这些中小企业进入到海洋产业分工中,政府对此也可以在其中做一些引导和支持。”

“雪龙2”号从深圳启航前往南极执行科考任务

昨日下午,我国首艘自主建造的极地科学考察破冰船——“雪龙2”号鸣笛起锚,从深圳启航前往南极执行科考任务。

10月15日下午4时许,满载深圳人民深情厚谊,我国首艘自主建造的极地科学考察破冰船——“雪龙2”号鸣笛起锚,缓缓驶离蛇口邮轮母港码头。中国第36次南极科学考察队暨“雪龙2”号从深圳启航,前往南极执行科考任务。

自然资源部党组成员、国家海洋局局长王宏,广东省委副书记、深圳市委书记王伟中参观了“雪龙2”号并出席欢送仪式。仪式上,王伟中向考察队赠送了纪念品,王宏向考察队授旗并下达启航令。自然资源部总工程师张占海,市领导杨洪、高自民等出席活动。

海风轻拂,海浪声声,诉说不舍之情。旗帜飞扬,歌声嘹亮,表达深切祝福。随着一声汽笛长鸣,科考队员站在缓缓驶离的“雪龙2”号上齐声喊着“感谢祖国,感谢深圳”,挥手道别。码头上,人们唱起《我和我的祖国》,用优美的旋律送队员们远征南极,祝福一路平安、满载而归。

船艏犁开碧波,“雪龙2”号首航南极。它将与“雪龙”号一起“双龙探极”,开启中国极地考察新格局。按照计划,“雪龙2”号首先前往中山站开展作业,随后开展南大洋宇航员海综合考察和长城站考察,预计2020年3月下旬回国。“雪龙”号于10月22日由上海出发,前往中山站开展作业,随后开展罗斯海和阿蒙森海工程和科考作业,再到戴维斯海、普里兹湾、中山站作业后回国,预计2020年4月中旬返回上海港。本次考察将充分利用船舶、海冰、海洋、陆地、空中、考察站等平台,进行多学科联合观测和考察等工作。

粤公网安备 44030402001126号

粤公网安备 44030402001126号