舞剧《咏春》剧照。

2023年的春天,在中国舞剧的艺术舞台上,风从深圳来。

3月伊始,由中共深圳市委宣传部、深圳市文化广电旅游体育局出品,深圳歌剧舞剧院创排演出,2022年度国家艺术基金、广东省文艺精品(文艺人才)专项扶持资金与深圳市宣传文化基金共同资助的舞剧《咏春》开启全国巡演:深圳、长沙、东莞、珠海、北京……随着巡演日程的推进,各大社交网络平台上关于“咏春”话题的热烈讨论与日俱增,观众们用丰沛的“表达欲”讲述着一票难求的热度,和多次返场的感动。

“春”之脚步从南到北,这部诠释岭南文脉、呈现深圳文艺气派的作品,激发了观众的情感共鸣。舞武融合,以“深圳精神”致敬凡人英雄,“深圳出品”的舞剧《咏春》以双非遗、双线叙事的创新表达,在中国艺术舞台上打亮了属于深圳的高光。

“深圳出品”超抢手:巡回演出场场爆满,“冲台”谢幕如约而至

据了解,在深圳首演后走向全国的第一站,《咏春》在长沙梅溪湖国际艺术文化中心大剧院的首场演出便吸引了约2000位观众到场观看,并在该剧院排期的30多个展演项目中,位居销售榜首,尤其得到年轻观众的积极反馈。长沙与深圳,在文化、经济方面交流密切,剧中饰演“叶问”的深圳歌剧舞剧院首席舞者常宏基此前因参加湖南卫视《舞蹈风暴》而为观众所熟知。在文娱氛围浓郁、文化活跃度高的长沙,《咏春》释放的深圳文创活力,给当地观众留下了深刻的印象。在演艺市场口味愈加多元的当下,不息的掌声与欢呼、演员们热烈而真挚的“冲台”谢幕、演员与观众之间毫无保留的情感互动,都是《咏春》大受追捧、获得市场认可的印证。此后,“深圳出品”《咏春》沿东莞、珠海、北京阔步前行。

作为我国最高艺术殿堂,国家大剧院是无数舞台艺术工作者心驰神往之地。4月7日至9日,《咏春》作为国家大剧院“泱泱国风·舞动经典”系列演出的开幕大戏,3天内连演5场,每场皆爆满,场场皆动人,传达出来自深圳文艺的精气神。观众席上,不乏演艺大咖和专业人士的面孔。观演后,著名演员靳东以“震撼、大开眼界”来形容《咏春》带给自己的触动。据该剧的总编导韩真透露,该剧还得到了吴京、周小飞等武术界知名人士的热切关注。《咏春》取材自中国传统文化内核,以舞蹈与武术创新融合,在观众对舞台艺术需求增大的当下,率先实现了题材的突围,更赢得了来自观众和业界的肯定。

伴随着巡演热度的持续走高,4月9日,舞剧《咏春》专家研讨会在我国舞蹈专业的最高学府——北京舞蹈学院举行。来自国内文艺界的专业人士,对该剧进行了高层次、多维度的思想碰撞和研讨分析,探讨“深圳出品”的发展方向和品牌建设,助力打造更多彰显深圳城市风采与精神魅力的精品力作。

根植于岭南文化,向世界传达中国精气神

记者留意到,《咏春》剧中,荧幕上打出的“英雄站在光里,而我们,愿是那束光”字样,触动了许多观众心底的文化情怀和情感。在年轻人云集的社交网站,搜索“舞剧《咏春》”关键词,大多数观众乐于将这句话作为观后感主题,在社交网络写下大段大段的观后感。有趣的是,在网络世界中,当下的年轻观众对于文艺精品直白而不矫饰的认可,只需一句“《咏春》值得!”——这往往意味着值得期待、值回票价、值得一看,或值得“二刷”等多重肯定。那么业内人士的观点则可为该剧的艺术特色和文化视野提供了更进一步的印证与思考。

在《咏春》专家研讨会上,北京舞蹈学院党委书记巴图充分肯定了《咏春》的题材抓得好,认为该剧精准地做到了“致敬传统、讴歌英雄、影印时代、面向世界”。他认为,该剧以武术这一传统文化的小切口,却能够恢弘而精彩地展示了中国人的精神世界;以文化的厚度、叙事的逻辑、丰厚的内涵进行双线叙事,生动挖掘了英雄故事,讴歌了英雄精神。巴图还提到,无论是剧中叶问将“咏春堂”挂牌到亲手摘牌,打破门户之见、将毕生武学毫无保留地传扬四海,还是剧外以深圳为代表的改革开放的伟大实践,“在《咏春》中我们都能够感受到中国人的精气神,这种对于精神内驱力的生动挖掘,对于用好的艺术作品鼓舞人心,提振进取力,对于我们向世界展现大国风采是非常重要的。”

专家们普遍表示,这部出自深圳的文艺精品,根植于岭南文化,链接着内地与香港一衣带水的同袍情深,而其题材所选择的题材切口,也在对中国武术中所承载的大国自信、民族智慧的传达中,拥有着恰到好处的美学表达和对外传播意义。该剧编剧冯双白说:“中华传统文化中的英雄精神,是与人民、与大地深深连接在一起的。”他认为,咏春拳法中的“搭桥”实则蕴含了中国传统智慧,“是交流而不是断绝,是沟通而不是敌视,是共赢而不是零和博弈。”在冯双白看来,舞坛“双子星”在剧中所塑造出的对理想与现实的奔赴中,拥有强烈的当代质感。

对此,国家艺术基金理事、中国文化管理协会副主席宋官林表示,“《咏春》这部作品的出现,带来的震撼力是整体性的。它对我们当下中国舞剧创作的审美走向、审美力量,要带来一次重新的评估。”同时他认为,《咏春》对于中国舞蹈走向世界,向世界讲述中国故事的一个很好的载体。宋官林进一步解读,《咏春》将个体命运与家国情怀、人文精神相结合,展现出文化自信、文化自强。“40多年前,中国改革开放的脚步,是深圳人讲述了一个‘春天的故事’,进入新时代,深圳的文化人,以自强不息的精神,写就了中国舞台上的《咏春》,在经济和文化上达到了一种和谐同步。”宋官林期待,深圳能以《咏春》为契机,在国际演出市场上打开一扇门,让这部兼具民族精神和时代风范,既能看到新时代中国舞蹈艺术的气象万千,也能感受到中国武术斑斓多姿的作品向世界传达出中国声音。“而这部作品也将对深圳的城市地位,深圳的城市发展产生积极意义。”宋官林说。

以文艺精品演绎“深圳精神”,深圳文艺再攀高峰

汇聚国内业界大咖,创新题材表达,深圳这座以科技创新而闻名的城市,因舞剧《咏春》的诞生与成功,更添人文温度和情怀厚度。《咏春》收到的好评、点赞源自于镌刻在中国人血肉之中对5000年传统文化的热爱。该剧创新融合了国家级非遗与岭南民俗文化,以中国国家级非物质文化遗产“咏春拳”、“香云纱”为题材与展现形式,将满满的深圳元素赋予新创舞台剧中,推动这两个非遗项目的创造性转化、创新性发展,链接传统与现代,为深圳舞台剧树立新的标杆。

一直以来,身处时代聚光灯下的深圳,坚持把文化繁荣发展摆在十分重要的位置,让高度的文化自觉成为深圳文艺精品创作生产高效运转的风向标。正如中国艺术研究院舞蹈研究所研究员金浩在研讨会中所说,《咏春》对于“双非遗”元素的挖掘,“不仅彰显了岭南文化的特色,更看出了深圳的胆识与能力,(将传统文化与艺术传达的结合)达到了如‘盐与水’一般的融合。”对传统文化怀珍重之心,在不断创新之中不盲从,方能成就创作者的才情迸发,也彰显着一座城市的文化品格与文化责任。

涵养文化生态,深圳充分发挥各项扶持保障机制作用,形成了一套富有深圳特色的文艺创作机制,全社会不断深化共识,凝心聚力,文艺精品创作形成齐抓并进的态势。在市委、市政府统筹把握下,国有及民营文化企业凝心聚力,全市文艺名家齐齐发力,深圳文艺发展注入了不竭的创新动力和热情。多位专家提到,此次深圳本土设计企业“见萩”香云纱的参与共创,更是为该剧的人文意蕴增添了别具一格的审美质感。

北京舞蹈学院党委常委、副院长许锐称,舞剧《咏春》诞生于多元、开放的深圳,呈现出了当今的文艺创作者更为创新、放松、柔软而多元的倾向,“这是中国舞剧创作观念的一个巨大进步。”他认为,这种倾向是当代中国文化自信、自觉的创作表现。

而此次,成立仅5年的深圳歌剧舞剧院作为创排演出单位,完成了这样一部高难度、高水准作品。该院首席舞者张娅姝、常宏基不仅在业界拥有过硬的口碑与高涨的人气,该院的年轻舞者们也在剧中呈现了不受限于年龄的表现力。对此,许锐评价深圳歌剧舞剧院“呈现出了一流院团水准”。作为塑造一座城市文化品格的生力军,文艺院团肩负重任。而广纳艺术人才,是涵养城市文化品格的一大抓手。源泉的充分涌流,得益于多方力量的汇聚。“深圳出品”的文艺精品创作有其独特模式,政府、民间通力合作,主流价值观和企业的运作机制寻找到了结合点。当四面八方的人才资源和文化资本都被吸纳到深圳,经过官方的有效引导和积极助推,为深圳文艺精品的创作推出,提供了澎湃不息的动力。得益于此,深圳打出了中国舞台艺术作品中的一记拳头作品——《咏春》。

中国艺术研究院舞蹈研究所研究员、中国文艺评论家协会副主席茅慧认为,以《咏春》为代表的深圳的舞剧呈现出“舞武之美的时代样板”。这种舞蹈艺术的新鲜风格样式,脱胎于传统,诞生于深圳,由此生成的舞蹈语言具有一种海纳百川的融合特质,和强烈的时代气息。

文艺精品的诞生,离不开城市文化精神的厚植涵养。屹立于时代潮头的深圳经验、深圳精神、深圳生活,有理由得到更加充分地反映,需要得到更加生动的述说。而《咏春》不仅扎根于传统文化内涵,完成一次具有当代艺术的寻根之旅,更在舞台之外的种种细节,呈现出新时代的深圳文化宣传工作中的新思路、新方法。中国艺术研究院舞蹈研究所副研究员刘春就提到,舞剧《咏春》巡演所到之地一票难求的热度,一定程度源自于对于新媒介传播的巧妙运用。早在今年元旦,该剧华彩武打对决舞段登上B站跨年晚会,用“最酷炫”的一段吸引年轻人走进剧场,“这种视觉的引导,是一种全新的文化传播策略。”剧场内外,舞台内外,今天的深圳处在了一个文艺与科技、经济发展相同步的时期。在这个春天,舞剧《咏春》成为深圳引领文艺事业发展播下的又一颗种子,在挖掘深圳故事,讲好中国故事的道路上,勇攀文艺高峰。

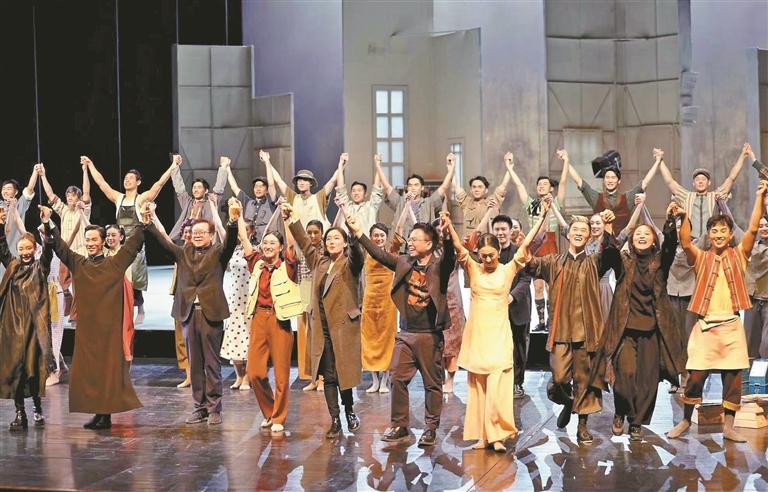

《咏春》北京首演成功

主创人员返场谢幕点燃全场观众热情。

4月7日晚,“深圳出品”原创精品舞剧《咏春》正式登陆国家最高艺术殿堂北京国家大剧院。追光而行,逐梦英雄,精彩的演出收获数十次掌声,剧终全场观众更是起立喝彩,久久不愿离去。

作为国家大剧院“泱泱国风·舞动经典”系列演出的开幕大戏,《咏春》4月7日至9日,连续3天上演5场。该舞剧由中共深圳市委宣传部、深圳市文化广电旅游体育局出品,深圳歌剧舞剧院创排演出,2022年度国家艺术基金、广东省文艺精品(文艺人才)专项扶持资金与深圳市宣传文化基金共同资助。

“深圳设计”赋予“双非遗”全新脉动

“70后”张女士早早来到演出现场。“一开票我就开始抢,还是没抢到心仪的座位,有点小遗憾。还好我有观剧‘神器’。”她边说边拿出小型望远镜。

“太惊艳了,把武术和舞蹈结合在一起,刚柔并济。”“舞中带武,武中有舞,赞!”演出结束后,观众们毫不掩饰自己对该剧的喜爱。特别是当舞台上打出“英雄站在光里,而我们,愿是那束光”的字样时,更是引发大家的强烈共鸣。

“咏春拳”的刚柔并济与“香云纱”的柔软飘逸随着深圳歌剧舞剧院演员们的精彩演出,给观众留下了深刻印象;精益求精的“工匠精神”和敢闯敢试的“深圳精神”也在这一刻厚植观众心田,燃动“一腔热血”化为掌声,经久不歇。不少观众纷纷表示,“全然不同的风格,巧妙的故事线,令人热血沸腾的情节。舞剧《咏春》值得二刷!”

该剧创新性融合了国家级非遗与岭南民俗文化,由中国舞蹈家协会主席冯双白编剧,韩真、周莉亚执导,以“深圳文艺+深圳设计”回望过去,赋予咏春、香云纱两项国家级非遗全新脉动,推动两个非遗项目创造性转化、创新性发展,链接传统与现代,为深圳舞台剧树立新的标杆。“深圳文艺”大胆创新,以舞融武,用当代舞蹈语言活化传统武术。“深圳设计”活化非遗香云纱,为《咏春》提供服装、道具、视觉支持。

“深圳精神”致敬凡人英雄

“我看完这部剧的感受就是两个字:震撼!”国家艺术基金理事、中国文化管理协会副主席、演艺工作委员会会长宋官林在演出结束后接受记者采访时表示,《咏春》展示出了一个人、一个地区、一座城市,乃至一个民族的一种奋进史,这部作品振聋发聩。“我要向深圳致敬,在改革开放的初期,深圳人以自强不息、敢为天下先的精神书写了中国改革开放史上春天的故事,《咏春》在新时代用一种民族自信、民族自强的思想精神,艺术精湛、制作精良的艺术追求,写就了新时代中国艺术创作的咏春之歌。”

舞剧《咏春》立意高远,致敬在“英雄精神”感召下,平凡人的创造精神、奋斗精神、团结精神和梦想精神。同根同脉的民族亲情和自立自强的中华儿女本色,与香港狮子山下的拼搏精神、深圳改革开放的创新精神和粤港澳大湾区包容奋斗的精神跨越时空相互呼应,同频共振。

“双线叙事的结构,两个时代的故事与人,在剧中彼此呼应和共振,这个故事因‘英雄’而来,由‘追光者’而展开,最终落在‘理想’,这与深圳的城市精神一脉相承。”冯双白说。

为了既凸显中华武术的魅力,又兼顾舞蹈的轻柔绚丽,来自深圳的年轻演员台前幕后付出了诸多艰辛的汗水。就如同剧里的“叶师傅”主演常宏基,为了演好剧中那18分钟的宗师对决场景,每天花超过6个小时练咏春,再花4个小时练习舞蹈动作,1年的时间勤勉不懈,只为将剧本中的“叶师傅”从冰冷单调的文字变为有血有肉的角色。这又何尝不是一种平凡人的“英雄梦”?

“深圳出品”开拓文艺新境界

“看剧时我们能明确感受到导演的用心,艺术创作的创新,时空交错表现非常好,用拍电影的方式,表现人物的理想、彷徨等,用双线表现两个时代人的情怀、思想、思考等,相互交错,形成了深刻文化内涵和意境。”中国音协副主席、国家一级作曲家印青在接受采访时表示,《咏春》主题非常好,咏春是中国武术文化非常重要的一部分,用当代和历史时空无缝衔接切换,表现中华武术文化博大精深和自强不息的精神。美术编导、舞蹈编排、音乐等非常有特色,舞蹈动作与剧情完美契合,舞美虚虚实实,把南国文化和市井文化表现得非常鲜明,与剧中人物心境等的描绘都非常契合,这是一部整体非常好的作品。

舞剧《咏春》强大的“破圈力”背后是对传统文化的精心诠释,更是对时代精神的精准把握。这样一部舞剧诞生于深圳,也并非偶然。深圳不断加强对外文化交流合作,深圳文化博采众长、兼容并蓄。而“深圳出品”,亦着墨于中国表达、国际表达。立足改革开放40余年的发展经历,《咏春》的惊艳亮相,正是深圳对文化高质量发展之路的全新探索。

粤公网安备 44030402001126号

粤公网安备 44030402001126号