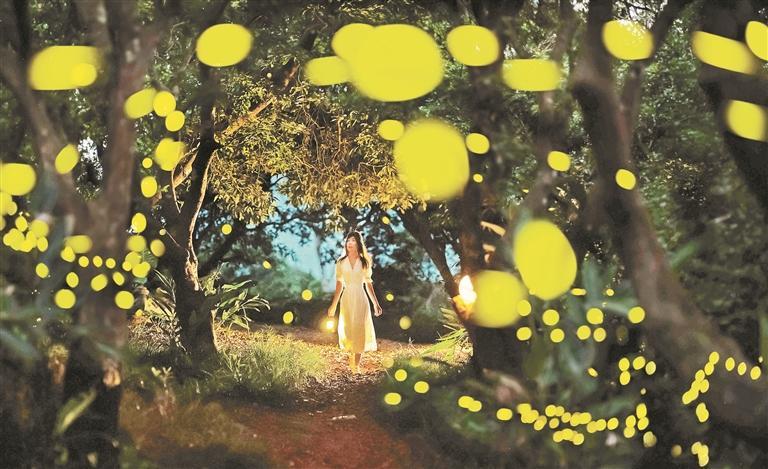

大鹏新区西涌的萤火虫景观。

在高度城市化的超大城市中,如何为小鸟筑巢、给萤火虫安家?深圳用一份创新《指引》给出答案!记者从深圳市生态环境局获悉,为进一步指导生物多样性友好公园建设,该局与市城市管理和综合执法局于近日联合发布了《深圳市生物多样性友好公园建设与管养指引(试行)》(以下简称《指引》),这是全国首个系统化指导生物多样性友好公园建设的地方性技术文件。

该《指引》由深圳市环境科学研究院联合红树林基金会(MCF)历时3年研究编制,以“近自然、可持续、协同提升”为原则,从规划建设到日常管养全链条提出技术指引,为深圳打造“人与自然和谐共生的美丽中国典范”提供科学支撑。

首次明确“生物多样性友好公园”概念

深圳是一座高度城市化的超大城市,也是在COP15上荣获首批国际“生物多样性魅力城市”称号的城市之一,《指引》的出台,正是落实国家战略、践行生态文明理念的创新实践行动。

深圳市环境科学研究院自然生态和土壤环境研究所所长孙芳芳介绍,深圳现有1320座公园,构成城市生物多样性的“热点区域”。但传统公园建设和管理主要围绕美学和休闲游憩功能提升,容易忽视公园生态功能的发挥。《指引》首次明确了“生物多样性友好公园”概念,即在公园的建设和养护等过程中,贯彻生物多样性友好和近自然的理念,结合公园实际功能分区、自然特性,因地制宜为各类生物维持或营造食源地、水源地等栖息地,对公园中存在的各类生物多样性威胁因素进行识别、评估和管控,必要时科学配置满足不同类群生物需求的友好设施,并开展生物多样性保护宣传教育,形成广受欢迎的生物多样性保护体验地,促进人与自然和谐共生。

为各类动物营造环境友好的微栖息地

《指引》分为总则、生物多样性友好公园建设流程、生物多样性友好公园建设策略和生物多样性友好公园可持续管理四个章节。其针对公园水体、土壤、园路铺装、植物配置、建筑、照明、排水、堆肥及科普宣教等设施提出了生物多样性友好改造与提升的策略与方法。

微栖息地,作为城市生态系统中的重要组成部分,它们可能是城市公园中的一片树林、一片灌草丛、一个池塘,或者是河流的某一段。这些看似微小的空间,却为野生动物提供着宝贵的生存环境。

为此,《指引》特设专题,根据公园栖息的各类动物生态特征及生境需求,针对性提出了各类群微栖息地营造的核心和操作要点,并提供了相关参考案例,如福田红树林生态公园的“两栖摇篮”和笔架山公园“蕨代风华”萤火虫生境案例。

在可持续管理方面,《指引》围绕植被、土壤、水体管养详细罗列了管理要点和操作措施。同时,针对高密度城市化区域存在的光污染、流浪动物等问题,在声光管控、游客管理、外来入侵物种防控、流浪动物管理等多个维度提出了管理措施。

创新管理机制,推动多元共治

公众参与和社会协同是此次《指引》的一大亮点。

在公民科学方面,鼓励市民通过“云端数据库”提交物种观察记录,参与公园生物多样性监测。在自然教育转化方面,支持公园开设自然教育课程,以及组织发展公园志愿队伍,秉持以“一群人带动一座城”的理念,通过志愿活动凝聚起生物多样性保护广泛力量。 在学校与社区合作方面,为学校提供研学课程,组织开展公园自然探索或科研课题。

长期从事园林规划设计与生态修复研究的资深专家、深圳市生态学会副理事长刘德荣认为,本次编制的《指引》,其条文针对性、可操作性走在全国前列,“从为鸟类设计巢箱、为萤火虫栖息构建适宜生境,到为动物设置饮水点和保证其饮用水质标准等,均体现了城市治理中‘尊重大自然每一生命’的先进理念,为高密度城市生物多样性保护和可持续发展提供了范本。”

粤公网安备 44030402001126号

粤公网安备 44030402001126号