深圳市脑科学与类脑智能产业联盟成立。

深圳市脑科学技术产业创新中心(脑创中心)。

深圳市脑解析与脑模拟重大科技基础设施(脑设施)。

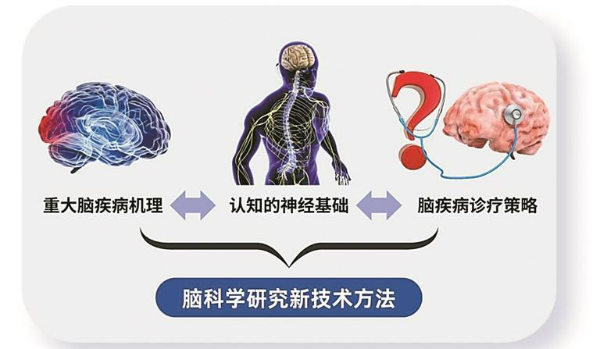

深港脑院研究方向布局示意图。

脑设施高性能大动物全身PET-CT设备。

当前,全球科技竞争正迎来以脑科学与脑机工程为代表的新赛道。美国推出“大脑计划”,欧盟实施“人类脑计划”,日本也在阿尔茨海默病等临床研究方向积极布局,主要科技强国均已将脑科学列入国家战略层面予以推进。据CB Insights数据显示,2020年全球脑科学市场规模为62亿美元,2024年突破100亿美元,2020年至2024年间复合增长率达17%,脑科学正逐步成为具备颠覆性潜力的新兴领域。

中国在这一全球科技竞赛中并未缺席。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》将“脑科学与认知”列入基础研究八大科学前沿问题;“十三五”规划中“科技创新2030-重大项目”明确涵盖“脑科学与类脑研究”。根据弗若斯特沙利文、量子位、亿欧智库等机构数据进行估算,2023年,我国脑科学与脑机工程产业总体市场规模已达到2700亿元,并呈现较快增长态势。

从区域布局看,我国脑科学发展已形成北京、上海、深圳三地鼎立的格局。深圳凭借其优越的市场环境与成熟的资本机制,在脑科学与类脑智能产业化方面取得显著进展。据统计,截至2022年,深圳已集聚近百家相关企业,产业规模约20亿元,增长率超过20%,预计2025年可实现翻倍,达到40亿元。而当前,深圳脑科学产业核心布局进一步向光明区集中。

深圳谋局

在市场、科研与临床之间实现系统化协同

该布局离不开深圳扎实的产业基础。作为全球电子信息重镇,深圳在芯片设计、精密制造与医疗器械等领域积淀深厚,迈瑞医疗、联影医疗等企业在脑成像设备市场占据重要地位;电子信息产业助力脑机接口电极材料、信号处理芯片等关键技术环节突破。截至2024年7月,深圳已集聚约130家脑科学相关企业,其中超60%为脑诊治医疗器械类,11%专注脑机接口,呈现“上中游集聚、下游拓展”的良性态势。

更为重要的是,深圳在市场、科研与临床三者之间实现了系统化协同。市场方面,设立规模10亿元的脑科学产业基金与1.6亿元的蓝海智脑种子基金,为企业提供长期资本支持;企业如微灵医疗、析芒医疗在侵入式脑机接口等领域实现快速突破;产学研方面,深港脑院、中国科学院深圳先进技术研究院等机构与企业共建实验室,推动“基础研究-技术攻关-产业应用”无缝衔接;临床方面,2024年成立的粤港澳大湾区国际临床试验中心,推动医疗器械临床试验标准国际化,深圳市第二人民医院成为全国第四家脑机接口临床转化基地,为技术落地提供关键场景支撑。这一多维度、多主体的资源整合,为深圳脑科学产业的系统竞争力奠定基础。

光明聚能

将政策魄力、科研实力与市场活力深度融合

作为深圳建设综合性国家科学中心的主阵地,光明科学城以打造覆盖“基础研究+技术攻关+成果转化+科技金融+人才支撑”全过程创新生态链的资助体系,将政策魄力、科研实力与市场活力深度融合,走出了一条“从0到1”突破、“从1到N”扩散的脑科学产业培育路径。

在载体建设方面,光明科学城初步形成“1个脑设施+1个省实验室+1个脑创中心+2所研究型高校+2个三甲医院+3个科研平台”的支撑体系。其中,深圳市脑解析与脑模拟重大科技基础设施(脑设施)与深圳市脑科学技术产业创新中心(脑创中心)协同推进源头创新与成果转化,构成“基础研究-成果转化落地-产业闭环”的核心机制。

脑设施作为全国首个综合性脑科学重大基础设施,聚焦攻克跨尺度研究的技术瓶颈。该设施于2024年底投入运行,其配备的1600余台(套)先进设备,覆盖从分子细胞至全脑功能的研究链条。在资质方面,脑设施已获得AAALAC国际认证、国家和广东省实验动物使用许可,并备案为广东省二级病原微生物实验室,保障其研究的合规性与国际认可度。截至2025年8月,脑设施已服务近70家单位、250余个研究组,开展开放日活动570余场、技术培训260场,辐射超1.4万人次。依托该平台,中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病研究所参与完成了全球首幅“猕猴亚细胞尺度长程投射的介观大脑连接图谱”绘制,深圳理工大学周鹏程等团队开发世界上最轻(0.43克)的头戴式荧光显微镜,为脑机接口解码与脑疾病早期诊断提供关键技术支撑。

脑创中心聚焦解决科研与产业断层问题,该中心提供超1万平方米孵化空间和11个共享技术平台,显著降低企业研发成本,如中科华意借助共享平台,在无创深脑调控技术研发中节省设备投入数百万元。在资本层面,脑创中心已与蓝海资本、中金资本建立战略合作,并依托深圳蓝海智脑光明种子基金、深圳市脑科学与类脑智能产业基金,构建“基金+产业+科研”协同模式,有效加速脑科技成果产业化进程。截至2025年8月,入驻企业累计完成融资4.48亿元,惠及16家企业。其中入驻企业博芮健自主研发的阿尔茨海默病创新药BrAD-R13,已顺利完成I期临床试验首例给药。企业培育方面,脑创中心构建“孵化-加速-毕业-落地”闭环机制,企业从入驻到进入临床试验的平均周期大幅缩短,如毕业企业中科华意的无创深脑调控平台从入驻到进入临床试验仅用18个月,较行业平均周期大幅缩短。截至同期,脑创中心已累计孵化企业48家,其中5家已成功“毕业”,初步形成脑机接口、脑疾病药物与诊疗器械三大集群。

脑设施与脑创中心之间形成深度协同,脑设施为企业提供技术验证与数据支撑,脑创中心推动科研成果向应用产品转化。这种“基础研究支撑应用、应用反哺基础研究”的闭环模式,成为光明科学城参与全球脑科学竞争的关键优势。

政策与基金支持同样不可或缺。光明区出台全国首个脑科学产业“1+2”专项政策,覆盖从研发到转化的全链条;截至2025年8月,全区已集聚脑科学企业76家,总估值85亿元,包括3家规上企业与17家国家高新技术企业,形成“龙头引领、中小微协同”的发展格局。在这一“政策-基金-平台”三位一体的生态中,光明科学城正逐步成为脑科学创业者的优选地。

生态制胜

打破要素流动壁垒,完善政策扶持体系

脑科学与脑机工程产业具有高投入、长周期与高风险特征,其发展需秉持长期主义的生态思维。深圳尤其是光明科学城,正是通过打破要素流动壁垒、促进多主体协同、完善政策扶持体系,使创新生态成为高质量的营商环境。

在要素配置方面,光明区通过建立“脑科学智创圈”,构建“科研-临床-产业-资本”常态化协作机制,推进技术、需求与资源高效对接。简单来说,高校的原创技术通过校企协同转化为产品,医院的临床需求反向引导科研方向,企业的资金与市场资源支撑技术迭代。例如,德力凯联合中国科学院深圳先进技术研究院、中大附七研发的“新型脑血流自动调节功能评估系统”,正是科研、临床、企业三方联动的成果,该科研成果最终荣获广东省科技进步奖二等奖。另一方面,针对脑科学企业不同发展阶段的需求,构建梯度化资本供给体系:种子期企业可获得蓝海智脑种子基金的第一桶金,成长期企业对接脑科学产业基金的持续支持,成熟期企业通过资本对接机制走向资本市场。这种“精准分配”,避免了要素错配,让每一分资源都用在刀刃上。

光明区既做到服务到位,又坚持不干预企业经营。脑创中心为入驻企业提供“一站式”服务,从资质办理到技术对接,从融资需求到市场拓展,全程跟踪解决;针对脑科学人才短缺问题,光明区依托一流科研平台建设,吸引超1000名脑科学产业专业人才快速集聚。2025年,深圳医学科学院引进Charles M. Lieber(查尔斯·李波)、丹扬等国际顶尖科学家,在深圳理工大学成立“Neher脑科学实验班”。同时,政府不干预企业的技术路线与经营决策,而是通过完善的政策体系与公平的竞争环境,让企业自主发展。这种“到位不越位”的政府角色,让企业能够心无旁骛搞创新。

在全球脑科学竞争的赛道上,光明区的探索极具深圳特色——不追求短期亮点,而注重生态培育;它不依赖单一的政策补贴,而是以全链条协同激活创新动能;它不止步于区域领先,而是以全球视野链接创新资源。从脑设施的开放共享,到脑创中心的产业孵化,再到全周期的政策保障,光明科学城正在构建一个“让科学家敢闯、让企业家敢干、让资本敢投”的创新生态,而这正是深圳乃至中国在全球脑科学竞争中赢得主动的关键。

随着光明科学城生命科学产业空间进一步拓展,深圳脑科学产业有望实现从“核心极”向“全域化”、从“湾区领先”向“全球一流”的跨越。这条路依然挑战重重,但唯有以生态为支撑、以耐心为动力,才能在这场全球科技竞速中,开辟出属于中国、属于深圳的光明未来。

粤公网安备 44030402001126号

粤公网安备 44030402001126号