秋日的深圳,莲花山公园沐浴在晨光中。11月2日上午,第十五届全国运动会火炬传递启动仪式在这里举行。一条长达45公里的火炬传递路线,从莲花山脚下的“改革之路”启程,经由空中飞越的“开放之路”,最终贯穿前海片区的“创新之路”。更引人注目的是,智能机器人稳稳持炬、无人驾驶汽车平滑穿行、直升机低空传递——这场多维度、高科技的传递,不仅展现了大湾区的科创硬实力,也对背后的气象保障服务提出了极致的要求。

11月2日上午火炬传递启动仪式现场

直面挑战:“地面-低空-机器人”的复合气象难题

火炬传递的科技含量越高,对天气的“容忍度”就越低。机器人火炬手光学传感器和抓地力对雨水极为敏感,即便只是路面微湿,也可能影响其行动稳定性;承担空中传递任务的直升机,对云底高度、水平能见度及低空三维风场的变化要求很高;而仪式中使用的引火棒,在超过5米/秒的风速下便存在熄灭风险。这种“地面+低空+智能体”的多元传递模式,要求气象服务必须做到“分载体、分层次、分区域、分要素”的精准化保障,预报难度直线上升。

智能机器人火炬手传递火炬

递进式护航:31631机制全程精准“把脉”

10月下旬的深圳,天气舞台并不平静。弱冷空气不时南下,与盘踞在南海的热带扰动展开“拉锯战”,天空时常阴云密布,间歇性小雨频频叨扰。面对即将到来的、对气象条件“零容错”的火炬传递,保障团队严阵以待。深圳市气象台早在活动前一个月,便与主办方共同梳理出6大类、12项高影响天气风险,并为风力、降水、低云、能见度等关键要素划定了明确的“安全阈值”。真正的考验始于10月28日,多个数值模式和人工智能预报模型的结论首次趋于一致:11月2日传递当天,出现弱降水的风险显著增加。“如果路面湿滑,机器人火炬手的稳定性将面临严峻考验!”预报团队与组委会的神经瞬间紧绷。

11月1日省市气象台联合进行天气会商

成熟的“31631”深圳递进式预报服务机制迅速激活:经与省气象台多次会商,预报团队提前6天提醒“10月31日至11月2日,受弱冷空气影响,可能出现弱降雨,2日传递时段需重点关注零星小雨风险”。提前3天精细化预报:“2日白天偶有零星小雨,概率约10%,最大累计雨量不足0.1毫米。此量级降水对直升机飞行无不利影响,但可能对机器人火炬手抓地力及引火棒造成轻微影响”。提前1天首席预报员王书欣组织多方会商后确定最后结论“2日气象条件适宜、无不利影响,但需重点关注阵风对引火棒的干扰”。随着活动临近,预报信息从“逐3小时”滚动更新,到当天早晨启动“逐半小时”气温、多层次阵风、能见度的短临预报高频更新。

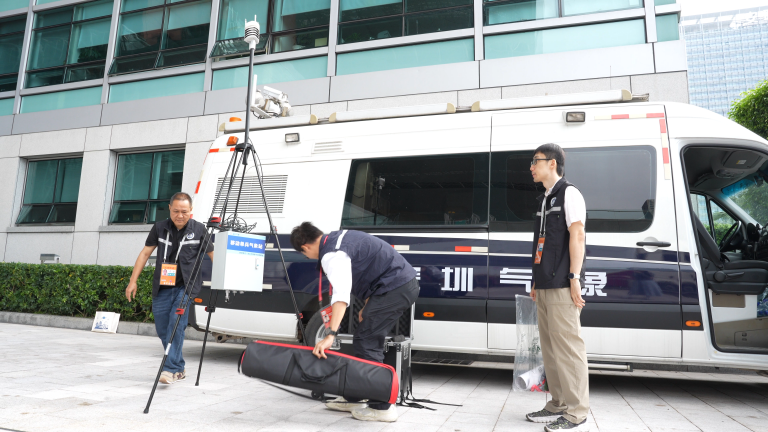

气象观测人员正在活动现场架设移动气象自动站

11月2日清晨,活动现场的移动气象应急车内,预报员胡霄的视线在云高仪数据屏和激光测风雷达的实时风场上快速切换。“目前云高1200米,能见度8公里,边界层风场稳定,符合直升机起降标准。”他通过视频系统,与后方的省市气象台首席团队以及中信海直的飞行气象专员进行着高频次联合会商。这种“前店后厂”式的联动,确保了从观测数据到决策建议的无缝流转,为传递策略的微调提供了最精准的依据。

在这场与天气的精细博弈中,气象保障团队守住了每一个完美瞬间,火炬传递指挥部领导点赞道:“气象部门高频次精细化的预报监测,给我们做预判留足了时间,也给足了信心。气象工作一直靠前服务、特别好!”。

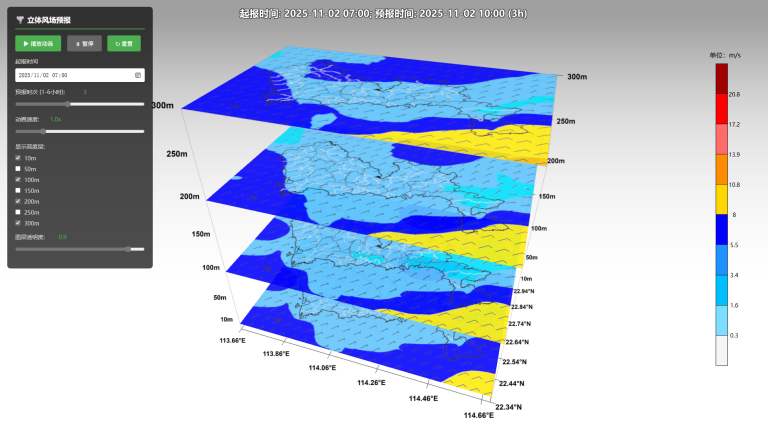

深圳快速更新多要素智能数字网格预报技术立体风场预报产品

科技织网:构建“智能、立体、精准”监测预报防线

成功保障的背后,是一张以“智能、立体、精准”为特征的气象监测预报网。气象部门布下了“天罗地网”:遍布全城的秒级智能气象站、如同“CT扫描”般精准感知风切变的激光测风雷达、可探测大气温湿廓线的微波辐射计以及云高仪、能见度仪和随时可部署的移动气象应急车协同作战。这套系统尤其强化了对低空风切变和边界层扰动的实时感知能力。预报员们深度融合了智能网格预报、人工智能区域模型与分辨率高达500米的快速循环同化预报系统等“黑科技”。其中,深圳快速更新多要素智能数字网格预报技术基于华南高分辨率快速更新模式,并融合了由亚洲第一高的气象梯度观测塔、4部风廓线雷达、2部微波辐射计、22个百米以上高层楼宇站及10个高山站等组成的立体风场监测网数据进行客观订正,可生成500米高度以下、分辨率精细至50米的短临立体风场预报产品,为低空飞行器接力提供了重要数据支撑。

火炬在接力中传递着体育的梦想与激情,而气象科技,也在这每一次的实战淬炼中不断升级,持续为城市的高质量发展和重大活动保驾护航。(徐文文、王书欣)

粤公网安备 44030402001126号

粤公网安备 44030402001126号